永續城鄉

東吳大學自1970 年代起,即有社會系的師生團隊投入與社會互動,以校園為核心、周邊住宅社區為場域,展開各類社會服務。歷經半世紀發展,實踐範圍已由外雙溪拓展至全臺各地,參與系所與師生日益多元。近年來,面對全球對永續發展議題的高度關注,本校亦將社會責任與永續實踐納入發展重點,積極配合教育部高等教育深耕計畫及大學社會責任實踐計畫(USR),鼓勵師生組成團隊,發揮專業所長,深入社會現場進行互動與貢獻。

本校大學社會責任計畫統籌由「東吳大學社會責任及在地實踐推動辦公室」( 原八芝蘭社會責任及地方創生推動辦公室) 負責,依循教育部「在地連結」與「人才培育」兩大實踐核心,推動相關方案。

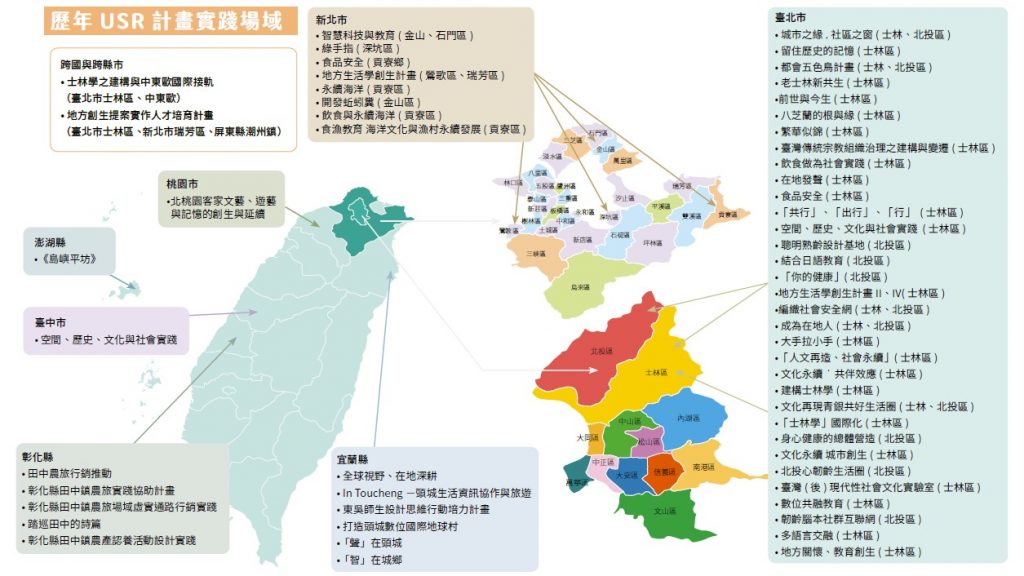

2024 年,共有15 支計畫團隊( 含3 支教育部補助之校級計畫) 獲得支持,從本校所在地臺北市士林區出發,將學校的社會影響力延伸至全臺各縣市,乃至海外,針對地方發展需求推動多元實踐,本校持續發行社會責任實踐報告書,呈現實踐社會責任實踐的成果。

在實踐社會責任的過程中,團隊關注與場域的連結,並以大學的專業學術資源培育所需人才,同時也於校內推行鼓勵機制,作為師生團隊投入場域的堅實後盾,而於各場域的實踐成果,也是相關團隊未來精進的重要參考。

近期,本校每年皆組織10 支以上的計畫團隊,從學校所在的士林出發,投入臺灣各處場域,透過整合校內外的經費與資源,期望能協助場域解決問題、開創新生,並在互信基礎上與場域居民、商家成為實踐的合作夥伴。各計畫團隊中來自不同院系的師生,則是組織過程中的要角,他們彼此互動、合作,將不同背景的專業整合後創造出更多有利於地方發展的新動力,並將這股動力帶進場域,由點(人)、線(團隊) 延伸至面(場域) 的擴散。

▍深耕在地- 士林北投地區 ▍

本校外雙溪校區位於歷史文化悠久的臺北市士林區。百年來,士林人文薈萃、文化與觀光資源豐富,不僅吸引無數人造訪,也孕育了東吳大學的成長與眾多優秀人才。 惟近年來,隨著社會快速發展,士林亦面臨城市老化與文化流失等挑戰。有鑑於此,數年前本校即由師生組成社會責任實踐團隊,從文史保存、社區再造、地方創生等不同面向展開行動,期望於城市轉型過程中,兼顧都市發展與文化記憶的保留,並強化士林與北投居民及商家對地方的認同與共融意識。 在實踐行動中,與在地社區、居民、商家及各級學校等建立緊密合作關係,攜手關懷長者、保存地方文史,創造社區新生機,並將土地關懷與文化傳承的理念融入校園教育,培養具有在地意識的青年世代。 2024 年,除延續三項獲教育部補助之大型社會責任實踐計畫,持續耕耘文史保存與在地關懷外,亦有多項由學校支持之計畫,從多元角度切入,運用專業解決地方問題,營造創新價值。實踐過程中亦積極探索國際連結的可能性,為區域發展注入新動能。文化永續•城市創生- 士林學之建構

奠基於過去團隊在士林地區眷村與街區文化保存的經驗,進一步將這些資訊發展成地方學的架構與理論,從文史工作中喚回「士子如林」的文化記憶與城市想像,並透過多元活動,讓這片土地上的居民重拾對士林的認同與記憶。士林的開發可溯至十七世紀,但文史紀錄異常稀少。本校跨院系師生團隊從不同角度切入,積極在校內培育人才,並深化與地方組織及居民合作,投入文史保存與城市創生推動工作。同時,團隊致力將保存成果發展為「士林學」,向下推廣至各級學校,強化地方認同感。此外,團隊不定期舉辦展覽、文史踏查等活動,出版書籍及繪本,並設立社群平台,推廣研究成果,促進社會互動。2024 年,團隊承襲過去累積的文化永續基礎,有系統地推動人才培育、地方社區營造與城市創生工作。

老士林新共生-建立跨世代社區支持網計畫

本計畫關注臺北市高度都市化過程中,對於環境生態與文史保存的衝擊,以及在鄰里關係日益薄弱、社區難以有效回應公共議題的現況。針對與本校有地緣關係的三個場域- 北投洲美、士林岩山、士林福華等社區,發展具體的問題解決方案。

以「建構在地安老生活圈」為核心目標,計畫團隊分別從社區照顧、世代共融、文史保存、公民行動、生態教育等五大面向提出行動方案,提供社區居民生活支持,並凝聚社區關係網絡。另輔以三區共同推動的人才培育機制,透過督導會議、計畫投件培力、青年行動交流團等形式,支持青年具備社區行動的動機與能力。

2024 年,團隊持續推動包括「社區寧靜」、「後港墘電台」、「洲美記憶食譜」、 「食拾共農工作坊」等多項行動方案,凝聚各社區的居民,營造跨齡互動與共融共好的社區生活時刻。

北投心韌齡生活圈

聚焦於北投區中高齡者在身心健康自主性方面的不足與差異,運用「自我決定論」架構,著重於提升參與者的自發性、自我效能感與有意義的社會連結,進而促進其身心健康之自主管理。計畫團隊由教師與北投地區社區組織合作,透過帶領學生專業實踐,強化其跨領域能力、提升對中高齡產業的正面態度與投入,落實大學社會責任於教學與研究之中。在與社區共同發掘中高齡者實際需求後,團隊規劃並執行多項促進健康方案,鼓勵中高齡者持續關注自身健康狀況,並透過參與活動強化其健康行為。

本計畫於2024 年榮獲TCSA 台灣永續行動獎之肯定!

社會服務

服務學習知能培訓

為鼓勵學生從做中學,實踐服務精神,112 學年度持續開設服務學習相關的通識課程,依據不同關懷面向設計主題,搭配社團活動,鼓勵學生組隊規劃與執行服務方案,走出教室實際親身力行,並於期末發表成果,進行經驗交流與反思。 課程從理論導讀出發,學生分組後自主規劃實作方案內容,透過滾動式調整與現場實行,強化問題解決與團隊協作能力。各組於期末分享執行成果,並由師長及校內相關業務的同仁給予回饋建議。 此外,群育暨美育中心亦於學期中辦理多場服務學習知能講座,邀請業界、非營利組織代表,以及校內教師與學長姊擔任講者,分享方案設計、服務學習經驗、團隊凝聚等議題;針對海外服務隊,則安排涵蓋海外醫療和國際志工專題之講座,協助學生在接受相關訓練後,將所學應用於實際服務情境中。海外服務學習

「國際志工計畫」為群育暨美育中心長年推動之服務學習重點項目,自2011 年暑假成功組成首支海外服務隊以來,除疫情期間暫停外,每年寒暑假均由學生自組服務隊,前往國外進行志工服務。

參與學生在師長與行政同仁的指導下,自主規劃服務內容並接洽服務據點,於籌備與執行過程中學習組織能力、培養國際觀,透過實地服務強化創新思維、同理心、專業能力與反思素養。 2024年共組成五支服務隊,分別於寒暑假期間前往泰國、菲律賓、印尼及中國大陸之小學或教會,展開多元服務學習。

校園與社區服務學習

本校長期推動校園服務學習方案,透過學生深入鄰近社區執行服務任務,形成具在地連結的「經鄰服務隊」行動模式。2024 年以「同儕團隊訓練」、「社區家庭」、「身心障礙者」、「獨居長輩」、「兒童關懷」、「流浪動物」、「永續發展」等議題為服務核心,推動多項學生服務學習方案,並於服務前後安排相關培訓與反思機制,強化服務歷程之學習成效與互惠精神。

執行過程中,積極與多個外部單位合作,促進社區發展與文化交流;同時邀請校內社團參與活動擺台與表演,促進大學與社區間的正向互動。團隊亦投入獨居老人及流浪動物之關懷行動,帶動校內對相關議題之關注與參與,擴大服務影響力。藉由多元活動設計,傳遞來自高等教育機構的溫暖與關懷,實踐服務學習價值。

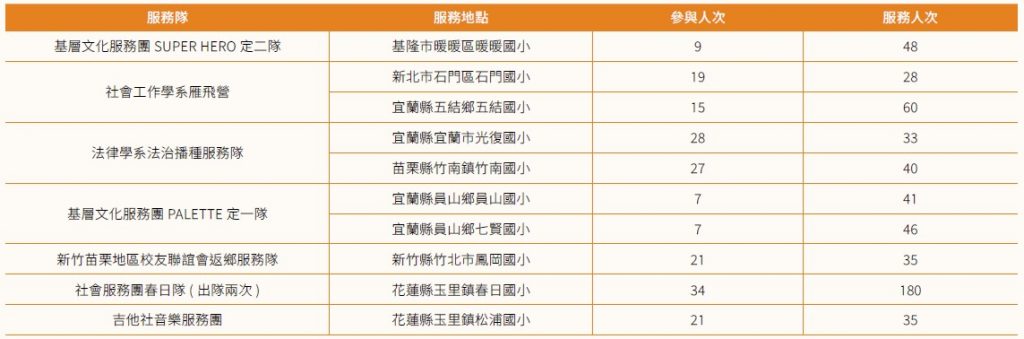

國內服務隊

本校多個服務性學生社團組織服務隊,於寒暑假期間前往國內偏鄉中小學,執行服務學習方案。學生運用所學專長,設計多元課外活動與學習主題,陪伴偏鄉學童度過假期,透過服務學習消弭城鄉間學習資源差距,讓學生走出校園、付出一己之力回饋社會。

地方創生

本校教師執行之社會責任計畫,除聚焦於地方文史保存與人文關懷外,亦有多組團隊投入區域特色的發掘行動,期望藉由吸引人流與關注,促進地方發展與繁榮。 過往實踐場域多集中於北台灣,近年來隨著師生投入日益踴躍,2024 年已拓展至雙北市、桃園、宜蘭及屏東等地,展現實踐場域的多元布局與在地實作能量。

結合本校社會學系「飲食社會學」課程,除了在課堂中傳授各種當代飲食中與永續發展相關的議題,亦與家樂福文教基金會合作,進行跨域教學與移地調查工作坊帶領修課學生理解臺灣目前永續飲食發展的相關資訊。

學生透過學習與實務體驗實踐永續,瞭解永續飲食推廣的困難與挑戰,並在期末辦理展演,宣導永續飲食概念,以及相關議題的說明與實作,關注議題包括永續海洋、糧食主權、青年歸農、動物福利、公平貿易與雨林保護、友善環境、生態平衡等不同面向。

將原本對大士林區的地方關懷進一步聚焦於在外雙溪周邊區域,強化與鄰近中小學教育之間的共創學習機制。同時,積極拓展國際教育創生合作網絡,尋求跨國合作新模式。透過結合在地與國際夥伴資源,在配合全球永續發展目標(SDGs) 之前提下,共同營造優質教育環境,促進區域共榮,實現具包容性與永續性的城市社群發展。

計畫場域涵蓋新北市瑞芳區金瓜石地區與屏東縣潮州鎮,團隊學生分別前往兩地進行踏查與實務操作。

在金瓜石地區,學生蒐集在地故事、風土景觀與食物記憶,規劃導覽路線,並透過 Instagram、LINE官方帳號等社群媒體發布影音與圖文內容,進行即時且精準的資訊傳遞,協助旅客深入了解當地文化,提升商家能見度,進而促進地方觀光發展。團隊亦與金瓜石電子地方誌《生活在山中》合作,共同打造具特色的導覽內容與導覽人品牌,強化區域識別;在潮州地區,學生深入進行田野調查,協助當地店家製作「散步潮南」地圖、招牌與海報,並與「台灣好潮南」辦公室合作,規劃 2025 年「春潮集」活動,創造具有地方特色的觀光亮點,強化在地連結與社區參與。

計畫組織學生工作隊,透過招募及培力工作坊,協助學生在實際情境中進行脈絡式思考,逐步建立新媒體知識與地方工作觀念,並以多元文化的視角進行反思,拓展學生對職涯發展的多樣性與可能性。

學生地方工作隊以宜蘭頭城為場域,透過實地走訪與觀察,記錄在地料理的故事,運用學術資源與培力機制,促進在地多元社群之間的交流與互動,並深化各社群間的彼此理解與情感連結;此外,透過團隊創作的飲食作品融入頭城在地特色與文化元素,並結合地方節慶,成為推廣頭城觀光的重要亮點,線上與線下同步進行的推廣方式,也擴大了在地實踐成果的影響力,帶動頭城潮國際友善小鎮的目標前進。

北桃園是台灣客家文化的重要據點,其文化遺產包括豐富的文藝與遊藝形式,如客家詩歌、音樂、板凳舞和搶親遊戲。然而,這些文化遺產隨著時間的推移和城市化進程的加快,面臨逐漸流失的風險。

團隊以融合學術研究與教學實踐,實現北桃園客家文化的保存、創新與傳承為目標,透過田野調查完成北桃園地區的文化資源普查,並設計以客家文化為主題的跨領域課程,再以舉辦成果展的方式,由學生發表相關專題報告、創意作品及文化活動,將過程中累積之資料庫與其他學校及研究機構共享,推動交流。